Top 10 des lieux à visiter à Lille

Grand place

La Grand-Place, officiellement place du Général-de-Gaulle, occupe le centre historique. Sa morphologie actuelle dérive des remaniements successifs amorcés au XVIIᵉ siècle, lorsque les halles médiévales cédèrent la place à des façades à pignons flamands. La colonne de la Déesse, inaugurée en 1845, commémore la résistance lilloise durant le siège autrichien de 1792. Autour d’elle, les immeubles Art déco signés Louis-Marie Cordonnier voisinent les maisons à arcatures de la Vieille Bourse. Cette juxtaposition illustre l’évolution stylistique, tout en soulignant la permanence de la fonction marchande. L’espace, largement ouvert, orchestre marchés du livre ancien, rassemblements civiques et installations lumineuses temporaires, tout en canalisant la foule vers l’opéra et la rue Faidherbe.

Vieux lille

Vieux Lille occupe le quadrilatère compris entre la Deûle et la Grand-Place. Quartier épargné par les démolitions haussmanniennes du XIXᵉ siècle, il conserve un parcellaire médiéval étroit et un alignement de façades baroques flamandes. Les ruelles pavées, bordées d’enseignes à ferronnerie, témoignent du commerce drapier qui fit la richesse municipale dès le XIVᵉ siècle. Les chais voûtés, aujourd’hui reconvertis en galeries ou restaurants, offrent un exemple de réhabilitation patrimoniale respectueuse du bâti originel. La chapelle du Collège des Jésuites, décorée de stucs italiens, illustre l’apport spirituel et artistique de l’ordre au XVIIᵉ siècle. Le secteur attire chercheurs en urbanisme désireux d’étudier la coexistence entre patrimoine classé et densité résidentielle contemporaine.

Palais des beaux-arts

Le Palais des Beaux-Arts, inauguré en 1892, figure parmi les plus vastes musées de province. Son bâtiment néo-classique, conçu par Édouard Bérard et Fermé, repose sur un système de voûtes métalliques recouvertes de verre, optimisant la lumière zénithale. La collection compte environ 72 000 œuvres, dont des Goya, Rubens et Delacroix, ainsi qu’un ensemble de plans-reliefs retraçant la géostratégie de Louis XIV. Les rénovations achevées en 1997 ont introduit des plateaux modulables répondant aux standards muséographiques internationaux, tandis qu’un circuit accessible aux personnes à mobilité réduite a été inséré dans l’ancienne galerie des moulages. Le musée constitue un laboratoire pour historiens de l’art étudiant la conservation préventive dans un climat océanique.

Citadelle vauban

Édifiée entre 1667 et 1670, la Citadelle Vauban incarne la fortification bastionnée à pente faible, typique de la seconde moitié du XVIIᵉ siècle. L’enceinte pentagonale, entourée d’un réseau hydraulique, reste affectée à la Défense, conférant au site un double statut militaire et patrimonial. Le pont-levis d’origine, restauré en 2012, permet l’accès à un portail orné de trophées sculptés par Simon Vollant. Les espaces verts périphériques, appelés « bois de la citadelle », forment un vaste parc urbain, laboratoire de biodiversité présentant chênes sessiles, platanes et zones humides aménagées. Des archéologues militaires y étudient la transition entre bastions à orillons et systèmes polygonaux prussiens, enrichissant la lecture scientifique de la fortification.

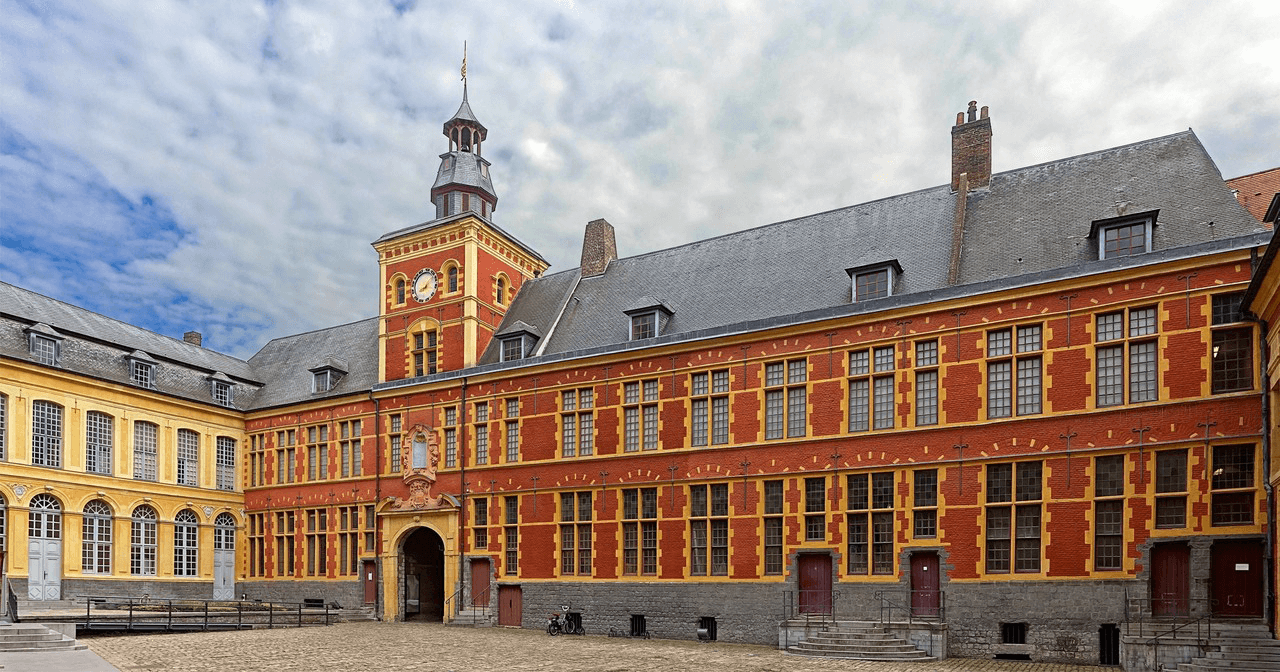

Hospice comtesse

Fondé en 1237 par la comtesse Jeanne de Constantinople, l’Hospice Comtesse se distingue par son plan conventuel autour d’une cour carrée. Les bâtiments actuels, reconstruits après l’incendie de 1468, montrent une alternance de briques et pierres blanches, typique de l’architecture des Flandres. Transformé en musée en 1962, le complexe expose mobilier, faïences de Delft et tapisseries illustrant la vie hospitalière pré-pasteurienne. Des conservateurs étudient la salle des malades à charpente « en carène de navire renversée », rare exemple de charpenterie gothique civile au nord de la France. La maison des religieuses, aux boiseries sculptées et plafonds peints, retrace enfin l’évolution des soins avant l’apparition de l’asepsie.

Marché de wazemmes

Le marché de Wazemmes se tient trois fois par semaine sur la place de la Nouvelle-Aventure. Avec près de 400 étals, il figure parmi les plus vastes marchés à ciel ouvert de l’Hexagone. Les halles métalliques datant de 1869 abritent des étaliers permanents, tandis que le parvis accueille fruits, épices et textiles. Sociologues du commerce de proximité y observent la coexistence entre producteurs locaux et importateurs méditerranéens, générant un métissage culinaire singulier. Une logistique fine régule la rotation des camions entre 5 h 30 et 14 h 00, limitant la congestion dans ce secteur densément peuplé. Par son volume d’affaires, Wazemmes agit comme baromètre de la consommation alimentaire régionale.

La gare saint sauveur

Ancien dépôt ferroviaire inauguré en 1865, la Gare Saint Sauveur fut reconvertie en équipement culturel en 2009. Les halles, longues de 149 mètres, offrent une hauteur libre adaptée aux expositions grand format, spectacles audiovisuels et festivals cinématographiques. Le dallage industriel a été conservé afin de préserver l’authenticité du site, tandis qu’un système de ventilation double flux garantit une hygrométrie stable. Urbanistes considèrent la gare comme point d’ancrage du quartier Saint-Sauveur, enclave auparavant fragmentée par des emprises ferroviaires. L’esplanade extérieure, agrémentée d’œuvres d’art in situ, sert de laboratoire pour la programmation culturelle en espace public.

Maison natale de charles de gaulle

Située rue Princesse, la maison natale de Charles de Gaulle appartient au registre des « maisons des illustres ». Le bâtiment, acquis par la famille Maillot en 1890, présente un décor intérieur bourgeois du XIXᵉ siècle, avec papiers peints panoramiques et mobilier capitonné. Le circuit muséographique, repensé en 2020, inclut des projections holographiques restituant le baptême du futur général dans le salon. Des archivistes mettent en valeur un fonds photographique présentant Charles enfant dans les squares lillois, éclairant ses premières années avant Saint-Cyr. Le jardin, entretenu selon un plan de 1903, démontre le goût horticole de la bourgeoisie catholique nordiste.

Zoo de lille

Implanté en lisière de la Citadelle, le zoo municipal ouvert en 1950 occupe sept hectares divisés en thématiques biogéographiques. Le secteur “Afrique-Madagascar” accueille girafes de Kordofan et makis cattas dans des enclos paysagers répondant au concept d’enrichissement environnemental. Des vétérinaires mènent des protocoles de prévention sanitaire en collaboration avec l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, tandis qu’un programme de reproduction du tamarin lion doré contribue à la conservation ex situ. Les allées, adaptées aux poussettes et fauteuils roulants, répondent aux normes d’accessibilité de la loi 2005. Le site sert d’outil pédagogique pour écoles de la métropole, articulant éducation à la biodiversité et sensibilisation aux enjeux climatiques.

Euralille et tour de lille

Lancé en 1990, le quartier Euralille incarne la mutation tertiaire de la ville post-industrielle. Dessiné par Rem Koolhaas, il juxtapose centre commercial, immeubles de bureaux et gare TGV interconnectée. La Tour de Lille, haute de 116 mètres, domine le site grâce à son fût élancé recouvert d’aluminium anodisé. Sa structure à noyau béton et planchers métalliques composite offre une résistance sismique compatible avec les normes eurocodes. Économistes urbains examinent ici l’impact d’un pôle d’affaires sur l’emploi tertiaire supérieur, tandis que géographes analysent la polarisation créée par la jonction des lignes à grande vitesse Paris-Bruxelles-Londres. L’esplanade François Mitterrand, plantée de ginkgos, fournit un contrepoint paysager à cet ensemble minéral.